前言:時隔三年多,我終於恢復了網站的生成器。此文寫於2021年10月,是我當時漫遊日本東北旅程的一部分。

東北歷史博物館

從仙臺出發,坐火車十幾分鐘,就能到達東北本線上的國府多賀城站。這個車站的名稱源自該地的古地名「多賀城」,奈良時代陸奧國之「國府」。從這個車站南口出來,走路一分鐘就是日本東北歷史博物館。東北歷史博物館的面積不小,常設展的內容十分豐富,展示了各個時代的考古遺蹟和歷史資料,從石器時代一直到現代。博物館週邊景色優美,剛剛入秋,雨下着不停。

上古東北

日本東北的考古歷史可以追溯到舊石器時代,大致是一萬多年前。當時正值末次冰期,氣候寒冷,海平面比現在低得多,因此日本列島與亞洲大陸連接。仙臺的平均氣溫比現在低7攝氏度,相當於現在的北海道東北部。末次冰期後,日本進入繩文時代後,氣溫大幅上升,海平面要高於現在,這段歷史被稱爲「繩文海進」時代。繩文時代以後,以仙臺平原爲中心,日本東北發現了大量貝塚,博物館內有所展示。貝塚是人類大量捕食海貝,食用後丟棄的垃圾堆。貝塚的發現說明了繩文人大規模的定居點開始形成。日本繩文文化的一個顯著特徵就是定居化的採集狩獵,這挑戰了傳統人類學「農業是定居的必要條件」的假設。後來隨着考古學的發展,越來越多的類似於繩文文化的定居型採集狩獵文化被發現,其共同點是優越的自然環境。日本千葉縣、茨城縣和宮城縣是發現貝塚最多的地方,因此繩文文化持續的時代最久。

博物館接着展示了彌生時代的東北。日本本州島的西部和九州島在大約公元前四至五世紀首先進入了彌生時代。彌生時代是日本歷史的標誌性事件,此時「渡來人」帶着先進的農耕技術從大陸乘船來到日本,逐漸同化了繩文人。公元前三世紀,青森縣的弘前砂澤遺蹟發現了東北最早的稻作,這說明在一個世紀內,彌生人就從九州擴張到了本州北部。根據其他考古發現和分子人類學證據,日本的農業可能是沿着日本海一側北上的,而後纔逐漸擴散到太平洋一側。也就是說,相比看似更加適合農業的關東平原,日本的東北率先進入農業時代。

大和王權與多賀城

公元三世紀的後期,日本西部進入古墳時代,東北則是在四世紀後半開始也發現了古墳時代的標誌前圓後方墳和埴輪。此外,陶器的製造工藝也從日本原有的土師器演進到了朝鮮半島傳來的須惠器。古墳時代的日本與大陸交流大幅增加,多賀城山王遺蹟還發現了五世紀的銅鏡和卜骨。其中卜骨的用法和殷墟甲骨相似,都是先鑽孔再燒烈。這個卜骨十分有趣,因爲公元五世紀已經是中國的南北朝時代,相距殷商已經過去了一千多年,不知道是如何傳承的技藝。不過在古墳時代後期,東北北方的前圓後方式古墳突然消失,目前研究推測應該是四到六世紀氣候變冷,農耕文明向南撤退所致。

七世紀後半,大和王權終於擴張到了東北。被稱爲陸奧國和出羽國的東北各地開始有城柵出現。城柵是一種軍事殖民設施,駐紮着大和朝廷的軍隊和官吏。終於在八世紀的724年(神龜元年),陸奧國府多賀城正式建成。多賀城是一座平地上有城牆的要塞,與後世日本戰國時代常見的山城不同。類似於中國大陸的四方形城池,在東西南三個方向開有城門,城中心是政廳。

多賀城就在博物館的不遠處,本來我準備親自造訪,但是當天風雨太大,原址可能有積水,我只好作罷。

多賀城外東南還現存有多賀城廢寺,名爲觀世音寺。多賀城廢寺的佈局結構非常符合奈良時代的寺院佈局,其結構是西金堂、東塔、北講堂,與奈良的法起寺相似。此外,稱「觀世音」而非「觀音」或「觀自在」也是唐代以前早期漢傳佛教的特點。

多賀城碑

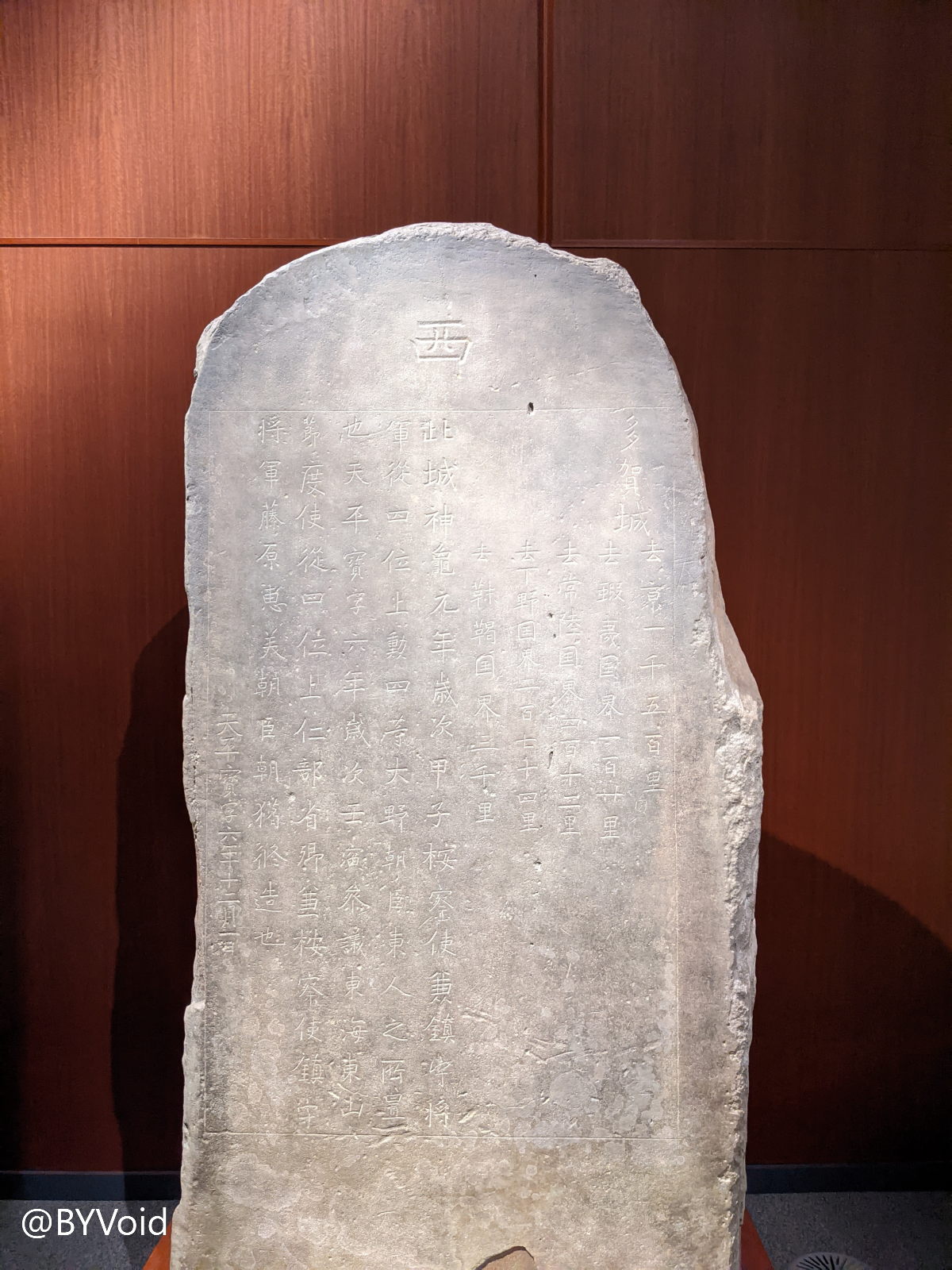

多賀城最重要的文物是多賀城碑,日本三古碑之一,刻於762年多賀城再建之際。對了,日本三古碑有四個,分別是多賀城碑、多胡碑、那須國造碑、宇治橋斷碑。好在博物館內展出了多賀城碑的複製品。碑文內容如下:

多賀城 去京一千五百里 去蝦夷國界一百廿里 去常陸國界四百十二里 去下野國界二百七十四里 去靺鞨國界三千里 此城神龜元年歲次甲子按察使兼鎮守將軍從四位上勳四等大野朝臣東人之所置也 天平寶字六年歲次壬寅參議東海東山節度使從四位上仁部省卿兼按察使鎮守將軍藤原惠美朝臣朝獦修造也 天平寶字六年十二月一日

碑文前一半記錄了多賀城的方位,距離相當準確,尤其是距離靺鞨國三千里的這個表述十分引人注目。此「靺鞨國」即史書中更加常見的渤海國。我去酒田看出羽國城輪柵之時(日本漫遊:札幌與酒田),也看到了727年渤海國向日本派遣使者的記錄,可見日本與渤海國當時的外交關係之密切。

碑文後半則是記述了多賀城的建造時間(神龜元年)與建造者(大野朝臣東人,即大野東人),以及修築時間(天平寶字六年)與修造者(藤原惠美朝臣朝獦,即藤原朝狩)。

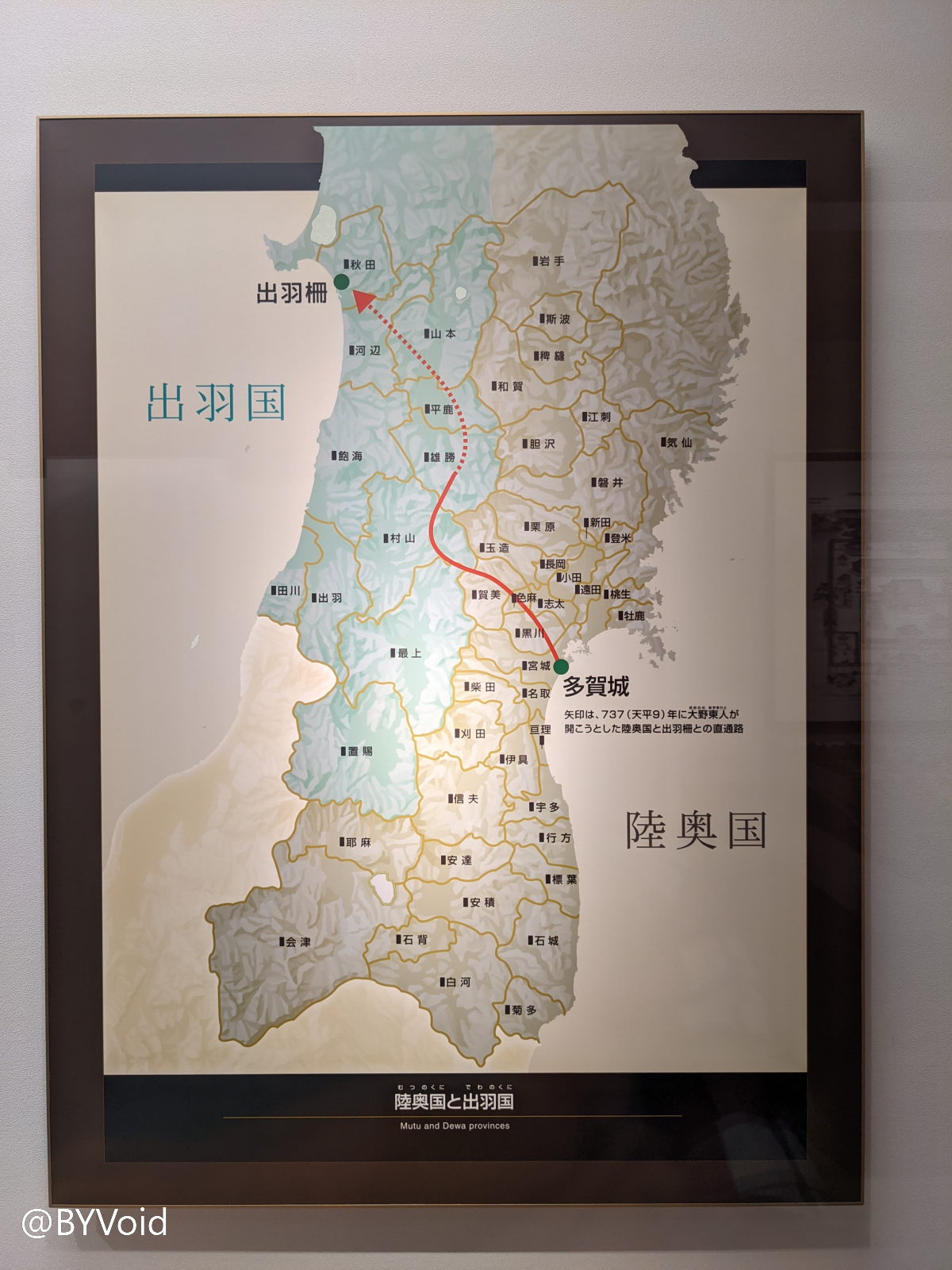

從陸奧國到出羽國

博物館還介紹了公元737年(天平9年),多賀城的建造者大野東人還開闢了從陸奧國到出羽國的道路。這也是一個大和王權殖民史上具有里程碑式的事件,標誌着大和王權的影響力從兩側沿海延伸到了內陸地區。日本東北的兩個前線令制國陸奧國與出羽國都處於多山地帶,因此兩側的軍事殖民都是沿海岸線北上。陸奧國(みちのおく)的原本寫法是道奧國,見於《古事記》,本義就是道路崎嶇。

中世以降的東北

展廳的下一個部分是東北中世,一個重要標誌就是奧州藤原氏的崛起。十一世紀之後,大和朝廷勢力逐漸衰微,天皇被架空。曾經的令制國官吏慢慢發展爲地方豪強,奧州藤原氏就是以陸奧國平泉爲中心的一大豪族。到十二世紀初,平泉發展爲一個大都市,繁榮程度一度號稱僅次於平安京。不過這一切止於奧州合戰,據《吾妻鏡》的記述,建立了鎌倉幕府的源賴朝將軍攻陷了平泉,統一全國。奧州藤原氏雖然不復存在,但是有不少佛寺留存至今,現在登錄爲世界文化遺產。這些寺院是根據北宋時期傳入日本的淨土宗的世界觀修建的,包括中尊寺、毛越寺、觀自在王院等地。我之前曾經專門去過一次平泉,對此印象深刻。

鎌倉時代之後,日本逐漸走向軍閥割據的戰國時代。從十四到十六世紀,東北和其他地方一樣出現了許多山城。這些山城是地方大名勢力修建的軍事要塞,並非居住用,與後來的平城、平山城不同。再往後就是江戶時代,東北地區被各藩統治,進入相對和平的時期。江戶時代的主題由戰爭變成了大名的參勤交代和興起的貿易。北前船的西迴和東迴航線分別讓酒田和石卷變成了貿易中心。這期間,和中國、朝鮮一樣,佛教被新儒學(程朱理學、陸王心學)取代,成爲士族階級所青睞的文化,各藩分別建立了藩校。和日本所有歷史博物館一樣,展館的最後一部分是明治維新和戊辰戰爭,以及之後的「文明開化」。

大和文明的邊疆

總而言之,可能是個人興趣使然,我覺得這個博物館最值得看的部分還是從繩文時代到平安時代前期的早期日本歷史,因爲當時的陸奧國還屬於大和文明的邊疆地帶,尚未完成「大和化」。看奈良時代令制國劃分的密度,就容易發現從九州北部到關東平原的日本已經被密密麻麻的令制國所覆蓋,而偌大的東北卻只有陸奧國與出羽國兩個邊界不明的前線。令制國雖稱「國」,卻更接近與中國大一統王朝的郡縣,後世王權衰微後誕生的「藩」纔更像是中國先秦的諸侯國。令制國所到之處,就是大和王權所到之處,因此從中能推斷出當時日本東西向的文化融合已經接近完成。從古墳時代農耕線的反覆進退,到征夷大將軍與蝦夷的戰爭,反映出的都是跨氣候帶擴張的困難。日語最複雜難懂的東北方言也透露出了這種異質性,而且一直到近代東北還有「又鬼」這樣的不事農桑的獵人族羣。實際上,日本一直到明治維新,把北海道甚至樺太千島收入囊中以後,纔算徹底同化了東北。

日本東北史就是一部大和民族向北擴張的歷史,日本東北的獨特之處就在於此。

多賀城廢寺

走出歷史博物館,風雨還是很大,無奈之下我放棄了去看多賀城遺址。不過我還是冒着雨跑到了附近的多賀城廢寺遺蹟。這個遺蹟雖然沒有地上建築了,但是地下結構還比較完整,有金堂、佛塔和講堂的地基,地基上還能看出柱頭石。

上次修改時間 2025-11-10